こんなお困りごとはありませんか?

こんなお困りごとはありませんか?

- 就労継続支援B型を始めたいけど、どんな物件を選べばいいのか分からず困っている。

- サービス管理責任者(サビ管)の要件が分からず、雇用しても大丈夫か悩んでいる。

- 始めたい気持ちはあるが、何から手を付けるべきか分からない。

- 知り合いの行政書士に相談したら、障がい福祉は専門外だと言われた。

就労継続支援B型はどんなサービスなのか

就労系の障害福祉サービス事業は、『就労移行支援』『就労継続支援A型(雇用型)』『就労継続支援B型(被雇用型)』『就労定着支援』の4類型があります。

就労継続支援B型は、就労継続支援A型や就労移行支援を目指す方が利用される事業所として位置付けられています。

就労継続支援B型は、利用者の働く場所であり、なおかつ利用者の居場所でもある。そのような側面を持ち合わせています。

就労継続支援B型では、事業所が生産活動(内職や製造販売等)で得た事業収入から、生産活動に掛かった必要な経費を引いた額に相当する金額を、利用者へ工賃(月額3,000円以上)として支給することになっています。

生産活動で得た利益は、利用者へすべて支給する必要があるので注意してください。

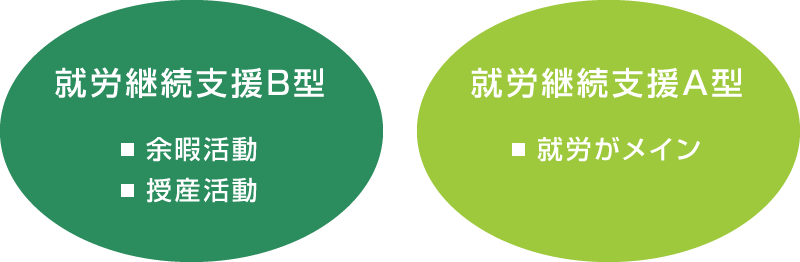

就労継続支援A型との違い

就労継続支援A型とB型の違いは、簡単にいうとこんな感じです。

利用者と雇用契約を締結して、最低賃金を支払うことから就労継続支援B型より一般就労へより近い方が利用されます。

| 就労継続支援A型 | 雇用型 | 地域の最低賃金 | 最低定員10人 |

|---|---|---|---|

| 就労継続支援B型 | 非雇用型 | 工賃(3,000円以上/月) | 最低定員20人 |

就労継続支援B型の作業内容は?

就労継続支援B型の事業所では、様々な事業を行っています。

内職等の軽作業中心の事業所や、本体が卵屋さんのプリン製造販売事業所、ビール工房、パン屋さんや喫茶店など、様々な作業を行っている事業所があります。

利用者の特性や障がいの程度によって、出来る作業を選べるように、複数の作業がある方が良いと思います。

就労継続支援B型を利用できるのは?

原則として、18歳~65歳の障がい者、難病者です。

② 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者

③ ①、②には該当しないが、就労移行支援事業所等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている利用希望者

④ 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業所によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市町村により利用の組み合わせの必要性が認められた者

就労継続支援B型を開業するための要件は?

就労継続支援B型を始めるためには指定権者へ申請して、指定を受けるひつようがあります。

指定を受けるためにはいくつかの要件をクリアする必要があります。

| 就労継続支援B型の要件 | |

|---|---|

| 1. | 法人格を有すること ※法人の種類は問いません |

| 2. | 事業所の指定基準を満たすこと |

| 3. | 適正な運営が見込めること |

1.法人格を有すること

障がい福祉サービス事業は個人事業として行うことは出来ません。

必ず法人格が必要になります。

法人設立をする際には、事業目的にも注意が必要です。

『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業』

この文言が最低でも入っていない場合は、障がい福祉サービス事業を行うことが出来ません。

本申請までに、事業目的を変更して登記してもらう必要があります。

【法人格には以下の種類】

- 株式会社

- 合同会社

- NPO法人

- 一般社団法人

- 社会福祉法人

など

2.事業所の指定基準を満たすこと

【指定基準】

①人員配置基準

②設備基準

利用者何人に対して、事業所の職員を配置するかで報酬単位が変わって来ます。

手厚い支援が出来る7.5:1の配置の方が勿論報酬は高くなりますが、開所直ぐで利用者が居ない状態であっても、利用者が利用しているのと同じように職員を配置する必要があるため、開所直ぐは無理に7.5:1にする必要は無いかなと思います。

①人員配置基準(定員20名の場合)

| 人員配置基準(定員20名の場合) | |||

|---|---|---|---|

| 管理者 | 1名 | 兼務可能 | |

| サビ管 | 1名(常勤) | ||

| 6:1(590単位) | 職業指導員 | 1名以上 | 職業指導員、生活支援員どちらか1名以上常勤で、常勤換算3.0以上必要 |

| 生活支援員 | 1名以上 | ||

| 7.5:1(537単位) | 職業指導員 | 1名以上 | 職業指導員、生活支援員どちら1名以上常勤で、常勤換算2.4以上必要 |

| 生活支援員 | 1名以上 | ||

| 10:1(490単位) | 職業指導員 | 1名以上 | 職業指導員、生活支援員どちら1名以上常勤で、常勤換算1.8以上必要 |

| 生活支援員 | 1名以上 | ||

- 管理者

管理者というのは、事業所の職員と業務を管理し、就労継続支援B型の運営にあたって、職員に法令を遵守させるために指示をする立場の人です。

- サービス管理責任者(サビ管)

サービス管理責任者は、就労継続支援B型を利用する障がい者の、現在の状況や課題を把握するためのアセスメントを行ったり、支援のための個別支援計画の作成、その後6ヶ月に1度のモニタリングや、職員への技術的指導などを行う立場の人です。

| サービス管理責任者の要件 | |

|---|---|

| 1. | 資格者(ヘルパー2級等)または実務経験8年以上 |

| 2. | 適切な期間の実務経験証明書がある |

| 3. | 相談支援従事者研修を修了している |

| 4. | サービス管理責任者研修を修了している |

- 職業指導員

個別支援計画にもとづいて、就労の機会の提供や職場実習先の開拓を行い、一般就労後も職場定着のための支援を行います。

求められる資格は無いので、無資格の方でもなることが出来ます。

- 生活支援員

生活支援員は、個別支援計画にもとづいて、利用者の生活面のサポートなどのを行う人です。

生活支援員も求められる資格はありませんので、どなたでもなる事が出来ます。

②設備基準

| 訓練作業室 | サービスの提供に支障のない広さを備えること。 必要な機械器具を備えること 広さ要件は、各指定権者によりバラつきがあります。

広さ要件は大体この3パターンが多いです。※大阪市は3.0㎡以上+採光換気要件あり。 |

|---|---|

| 相談室 | 間仕切り等を設けプライバシーに配慮すること ※間仕切りがダメで完全な個室を求めるところもある。 |

| 洗面所 | トイレとは別に、手を洗える洗面所が必要。 |

| トイレ | 利用者の特性に応じたもの |

| 多目的室 | 利用者への支援に支障がなければ、相談室と兼用できる。 ※指定権者へ要確認 |

| 事務室 | 鍵付き書庫 |

この他、就労継続支援B型で使用する建物は、建築基準法、都市計画法、消防法などに適合している必要があります。

よくある事例 【物件選び】

- ご相談いただく前に、すでに物件を決めて賃貸借契約済み。しかし、その物件は設備基準を満たしておらず、改築工事に莫大な金額がかかってしまう。

- 「良い物件なので早く契約してもらわないと、あまり待てません。」と言われて急いで賃貸借契約をしてしまったが、消防設備工事の金額がとんでもない事になってしまった。

物件選びは非常に重要です。

運転資金が必要なのに、事業開始前に手持ち資金が殆ど消えてしまう…

なんてことの無いように、賃貸借契約の前に、当事務所に一度ご連絡いただいければと思います。

3.運営に関する基準

これは、指定後に適切な運営をしていく上で重要となる基準です。

申請書を作成していく段階で、ご質問させていただく事項が何点かありますが、指定前の段階では、そこまで神経をとがらせる必要はないかなと思います。

就労継続支援B型事業所の開設サポートを、当事務所にご相談してみませんか?

就労継続支援B型開設のための手続は、色々な法令の規定に適合させる必要があるため、なかなか難しく、色々な役所に電話をしてみても、これで大丈夫なのかと不安に思われることが多いのではないでしょうか?

当事務所では、障がい福祉サービス事業の開設サポート業務を提供しております。

ご依頼いただきますと指定申請上発生する、色々なお困りごとを解決するために、提携している他士業や建築士、消防設備業者等をご紹介させていただけます。もちろんご紹介料などは一切いただきません。

就労継続支援B型開設でお困りの方は、当事務所にご相談されませんか?

1相談につき11,000円(税込)で承っております。

まずは電話かメールにてお問い合わせください。

当事務所の特徴

障がい福祉サービス事業専門行政書士がご対応

行政書士業務は幅が広いため、色々な専門分野に特化した行政書士が存在します。

当事務所の行政書士は障がい福祉サービス事業のサポートを専門としているため、安心してご相談いただけます。

女性ならではのきめ細やかな対応と話しやすさ

女性ならではの視点で、きめ細やかな対応を心掛けております。

障がい福祉サービスに従事される方は女性比率が高いため、同性の行政書士だからこその話しやすさがあります。

指定だけではなく、実地指導を見据えた運営指導にも対応

障がい福祉サービス事業は、指定を取った後の方が大変なんです。

財源が税金である障がい福祉サービス事業は、運営が適切であるか、不正受給等が無いかを行政が定期的にチェックする『実地指導』というものがあります。

当事務所の行政書士は、概ね3年に一度ある実地指導に対応できるため、指定申請だけでなく、実地指導を見据えた運営指導も対応可能です。

業務内容

- 指定要件に関するアドバイス

- 現地確認(開業予定物件の同行)

- 消防署事前相談の依頼者(申請者)との同行

- 指定権者への事前協議書の作成・提出

- 指定申請書の作成・提出

対応地域

- 大阪府下

ご相談から指定までの流れ

| ① | 電話かメールにてお問合せいただき、面談の日時をご予約ください。 |

|---|---|

| ② | 面談後ご依頼いただけるようでしたら、業務委託契約書を交わしていただきます。 |

| ③ | 着手金として報酬総額の30%を指定口座へお振込みください。 |

| ④ | 物件確認や消防への相談の同行いたします。 |

| ⑤ | 事前協議書の作成・提出 |

| ⑥ | 指定申請書の作成・物件の写真撮影・本申請 |

| ⑦ | 行政の現地確認の立ち合い |

| ⑧ | 副本と請求書を郵送させていただきます。残金のお振込みをお願いいたします。 |

| ⑨ | 指定 |

手続報酬について

手続き報酬は、顧問契約前提プランとスポットでの指定申請サポートプランがございます。

障がい福祉サービス事業は、指定時から適正な運営が出来るか否かで、その後の事業運営に大きな差が生まれます。

また、3年に一度の報酬改定で、新しい制度に対応できずに実地指導の際に多額の返金とならないためにも、当事業所へご依頼されてみませんか?

詳しい料金はこちら ➡ 取扱業務と料金